PAYPAL: Clicca qui

STRIPE: Clicca qui

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto

Titolare del conto: Come Don Chisciotte

IBAN: BE41 9674 3446 7410

BIC: TRWIBEB1XXX

Causale: Raccolta fondi

DI CARLO BERTANI

Viene quasi da piangere ad osservare i dibattiti televisivi: difatti, si cambia presto canale per non farsi inondare dalla noia più che dall’angoscia. Viene invece da sorridere nell’osservare l’esibizione di Bruno Vespa a mezzo busto e di Daniela Santanché a mezza coscia, con a fianco una giovane musulmana velata fino al midollo.

Cosa dobbiamo ancora sopportare?

Niente, del dibattito, merita d’essere ricordato: un tritatutto di facezie, di probabili citazioni coraniche, di profusioni d’illuminismo; come contorno qualche strillo e quelle che vorrebbero essere battute al vetriolo. Dotte citazioni, professori rampanti, giornalisti esimi, parlamentari “consapevoli”. Del nulla incombente.

Se potessimo riavvolgere il nastro del tempo, tutto questo non esisterebbe. Sarebbe bastato non desiderare fino in fondo al cuore che gli italiani diventassero degli azzimati britannici, grigi come la nebbia delle Midland, freddi come il vento delle Highlands.Per decenni tutti ci hanno provato, ce lo hanno ripetuto: “L’Italia non potrà essere mai la Germania, perché ci sono gli italiani”. Il primo fu Mussolini. O forse no? Forse già Cavour – nella sua misantropia – disdegnava gli italici umori, al punto che plasmò un fazzoletto di terra sotto le Alpi come se fosse stato il Devonshire, poi lo proiettò alla conquista dello Stivale. Appena annessa Genova creò un Consiglio d’Ammiragliato: a Torino, ovviamente. Sailor’s only.

Nel dopoguerra tornarono a tuonare – da destra e da sinistra – che eravamo un popolo indisciplinato, credulone, trasformista. La metamorfosi dell’Italia in una potenza industriale doveva corrispondere in pieno alla rinascita degli italiani: non più visionari, fantasiosi, prolifici amanti bensì ordinati cittadini in cerca d’equilibrio, assennatezza, contenimento.

Ci sono riusciti, con il tempo e tanta ostinazione oggi siamo diventati un placido gregge che pascola ordinato fra uno steccato e l’altro del Bedfordshire, troppo “corretti” per alzare lo sguardo oltre la siepe ed osservare altri greggi.

Sta calando l’inverno ed il grigio – gli ostinati anti-orgoni di Reich – offuscano la vista alla mia finestra. Vorrei poter celebrare un rito di purificazione, sciamanico e selvaggio, per allontanare le nubi incombenti: una cerimonia, una Danza del Sole in cima ad un colle slabbrato dal vento e deriso dalla pioggia per disintegrare – io solo – il buio incombente. Follia.

Fra poche settimane le foglie oramai rosse e gialle si rassegneranno a staccarsi dai rami ed il paesaggio diventerà un’anonima scia di scheletri neri, impalati sui colli a testimoniare la nostra resistenza al gelo, la nostra ostinazione a non cedere un metro.

Nella Lucania del secolo scorso, uomini come noi, italiani, contadini, celebravano il rito del capro espiatorio, per allontanare – all’inizio dell’inverno – il timore del “vuoto vegetale”, ossia di quel deserto che rimaneva dopo i raccolti, dopo il fuoco del Sole sulla terra riarsa dell’estate. Folli.

Oggi siamo così sicuri del ritorno della primavera che non sentiamo il bisogno di corteggiarla con un rito, non avvertiamo la necessità d’evocarla per tacitare la nostra paura del vuoto e del buio invernale, del tetro avanzare del freddo che ci ricaccerà nei nostri cubicoli superbamente arredati – CD, DVD, CCD, DVX, DDT, ADSL, USB, DS, AIDS – con tutto quel che serve per fare spallucce al gelo dell’inverno.

Ma, siamo così certi che il nostro corpo lo sappia?

Nonostante la nostra modernità, s’ostina a prepararci il rito della purificazione per il prossimo Febbraio – Februarius, mese delle febbri – quella che oggi preferiamo chiamare “influenza”. E da chi? Chi ci “influenza”? Chi soffia – in flato, afflato – sui nostri corpi per costringerci a letto? Perché – ancora dopo secoli – serbiamo memoria della purificazione dopo il sabba di cacce dell’inverno, dopo il sangue delle prede sulla neve ed i fegati mangiati crudi per sopperire al bisogno (inconscio) di vitamine?

Aggrappati al termosifone saccentemente proclamiamo sentenze, scriviamo facezie, ridiamo di nulla: tous va bien, madama la Marchesa. Siamo diventati un po’ français, un poco anglais ed anche un tantino allemand per il piacere dei tanti, impotenti scialacquatori di cazzate che ci hanno imboniti per decenni.

La cosa ha funzionato al punto – curiosità! – che gli italiani non trombano quasi più: almeno, lo fanno più “correttamente”, “coscienziosamente”, “responsabilmente” e “consapevolmente”. Per meglio dire, con troppa “mente” e poco corpo, meno sudore e più docce, poca passione e tanto calcolo. “Posso invitarti a cena” è diventato quasi sinonimo di “forse, possiamo farci una scopata”: un tempo, queste cose si lasciavano al linguaggio non scritto dei corpi aggrappati nel ballo, attratti, sfregati dalla voglia e sfrenati nella passione.

Dal momento che, se si tromba poco o male non si fanno figli, gli italiani sono destinati nell’arco di un secolo all’estinzione: bene fanno le competenti autorità e l’esimia società “Dante Alighieri” – insieme ai Lincei ed alla Crusca – a difendere l’italico idioma, perché sarà la sola cosa che rimarrà della cosiddetta “Italia”, od “Ausonia”, oppure “Enotria” che dir si voglia. Insieme alla pizza ed alla lupara, che diventeranno “patrimonio dell’umanità”.

«Ciò che è vuoto è destinato inevitabilmente a riempirsi, e ciò che è pieno a vuotarsi» affermava nella notte dei tempi Lao-Tze, forse mentre osservava l’acqua scorrere nelle risaie a terrazza dell’antica Cina, oppure mentre ascoltava fremere il corpo dell’amata.

Ci siamo riempiti le case di cazzate e le abbiamo svuotate di figli, di parenti, d’amici. Non sapremmo più vivere nelle vecchie case a ballatoio, con il cortile a fare da teatro per tutte le passioni e le miserie del caseggiato: avremmo paura. La privacy: ah già, più il tempo passa e più mi sembra sinonimo del fascista “me ne frego”.

Svuotati di passioni, privati di sentimenti, annegate persino le idee nel nome del “politically correct”, ci coaguliamo – statici – di fronte ad uno schermo di vetro dove scorrono gli stereotipi della nostra vita, l’ammaestramento che ci è necessario per continuare a morire di noia.

“La demografia italiana ne soffre” sussurrano dal più alto Colle fino all’ultima sacrestia dello Stivale: non ci sono più stuoli di ragazzini che riempiono gli oratori ed i campi di calcio – quelli “liberi”, ovviamente – perché quelli “targati” qualcosa – fosse anche la squadra del Ranuncolo Rampante – diventano subito il sogno dei genitori, quello di vedere trasformati i polpacci del proprio figlio in dobloni. Con i quali comprare subito l’ultimo modello di cellulare che invia nell’etere anche frecce, chewing-gum e pannolini.

Cellulari e viaggi “last minute”, portatili dei quali useremo il 5% delle risorse e televisori in ogni angolo della casa: soldi, servono soldi, lavorare, mungere, sfruttare, vincere per avere altri cellulari, altri viaggi…

A questo ci siamo ridotti: via, non voltiamo il capo dall’altra parte. E poi non si fanno figli?

Gli italiani sono civilmente divisi in due grandi squadre: la prima – quella dei “posso” – non fanno figli perché i figli – quando “puoi” – sono un ingombro. Come fai ad acchiappare l’ultima offerta di volo per Puerto Escondido se devi cambiare i pannolini ogni tre ore?

L’altra squadra – quella dei “vorrei, ma non posso” – in genere ha altri grattacapi cui pensare invece di fare figli: sono la popolazione più strapazzata d’Europa da tasse e gabelle, da circa quindici anni sono bersagliati da Finanziarie che tolgono anche l’aria. Sono diventati il tiro al bersaglio delle classi politiche: provate a fare figli quando vi tocca giocare la parte dell’orso nel tiro al bersaglio del Luna Park. Scopate e fate “Booo” quando vi centrano: sincronizzati, mi raccomando.

Il risultato?

Ecco alcune risultanze sulla demografia italiana.

L’ISTAT ha comunicato nei giorni scorsi i dati sull’andamento demografico italiano aggiornati al 1/1/2006: si tratta di una rilevazione intermedia fra i due censimenti, quello del 2001 e quello che ci sarà nel 2011.

Un dato ha attratto la mia attenzione: non quello bruto sul numero degli abitanti, ma quello che si riferiva al saldo demografico della popolazione italiana (ossia dei cittadini d’origine italiana residenti in Italia) e quello degli immigrati.

Risultato: nel 2005, il saldo demografico per gli italiani è stato negativo per un -62.120, mentre quello degli immigrati è stato un +48.538. Questo non significa che la popolazione sia diminuita – in realtà rimane grosso modo stabile, perché sono cittadini comunitari anche polacchi, lituani, ecc – ma cambia, e in fretta, la composizione della società italiana.

Mancano all’appello circa 62.000 bambini italiani, ed al loro posto ne sono giunti più o meno 48.000 figli d’immigrati: oramai, il 10% circa delle nuove generazioni non è più figlia d’italiani.

Se le cifre possono apparire aride, riflettiamo che – ogni anno che passa – sparisce la popolazione italiana equivalente ad un piccolo capoluogo di provincia – Vercelli, Teramo o Savona – e nasce una cittadina di giovani africani ed asiatici di quasi pari grandezza.

Il fenomeno inizia ad apparire evidente perché svaniscono generazioni numerose, mentre i giovani italiani sono sempre più pochi. Il calo è iniziato in questi anni? No, il primo segno d’inversione demografica apparve intorno al 1970 quando – per la prima volta, ad eccezione degli eventi bellici – una generazione fu meno numerosa di quella precedente.

Intorno al 1970, ci fu la prima generazione che era minore della precedente – le persone che oggi hanno circa 35 anni – e dopo ci fu il crollo: intorno al 1995 si toccò il minimo, e dopo avvenne un modesto aumento. La ragione? Gli immigrati, la prima generazione dei figli degli immigrati nata in Italia.

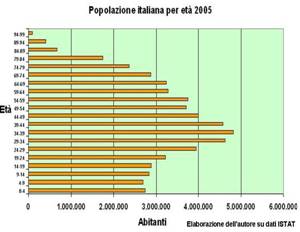

Il primo grafico è riferito al 2005: si nota chiaramente il decremento di prolificità degli italiani, che con l’avvento della TV a tutto spiano, delle Finanziarie straccione, delle crisi economiche, delle classi politiche incapaci, delle legioni di corrotti – da Tangentopoli a Calciopoli – hanno smesso di credere nella vita, e non fanno più figli. Il grado di felicità e, soprattutto, di speranza nel futuro è direttamente proporzionale alla libido ed all’eros: vorrei sapere con quale serenità scopa chi non sa se il mese dopo avrà ancora un posto di lavoro, chi aspetta di sapere se la prossima Finanziaria gli toglierà il sussidio per l’affitto, chi sa di dover emigrare soltanto perché è nato dalla parte sbagliata.

L’altro grafico è invece lo scenario immaginato dall’ISTAT per il 2050, che già prevede un costante flusso migratorio! Senza di esso, l’Italia non esisterebbe praticamente più!

Come si può notare dal confronto fra i due grafici, la “base” del 2050 è assai più larga (in termini relativi) di quella del 2005, anche se in termini assoluti la popolazione è minore. Per riequilibrare la demografia italiana dobbiamo rendere più omogenei i “numeri” delle varie generazioni, altrimenti ci scontriamo con l’evidente squilibrio del grafico per il 2005. L’unico rimedio? Più immigrati.

Tutti lo raccontano e riconoscono che l’unico modo per risolvere il problema è l’arrivo di “carne fresca”, perché il nostro modello è oramai fottuto: siamo andati troppo oltre – sia quelli che partono per il Kenya sia coloro che sostano di fronte all’agenzia di lavoro interinale – e per noi, intesi come “razza italiana”, non c’è più speranza.

“Il periodo critico economico inizia con il 2005 – sono presenti i molti nati negli anni 1945-’58 ormai verso la pensione (13 milioni che si assommeranno ai precedenti degli anni ’30-’45, circa 7 milioni e ciò significa maggiori spese di previdenza e di assistenza) – più quelli altrettanto numerosi del 1960-’78 con poco reddito per il calo della produzione, dovuta alla contemporanea carenza di soggetti della fascia giovanile 1980-’99 (che sono i maggiori consumatori).

Nell’ambito della produzione si accavallano quindi due fenomeni fortemente negativi: sono presenti i morigerati consumatori della prima fascia demografica (quasi un terzo della popolazione in pensione) che non dispone di grandi mezzi economici per il consumismo, e contemporaneamente la presenza di una bassissima fascia giovanile nella misura del 50% in meno rispetto agli anni precedenti il 1980 (negli anni ’60 e ’70 nascevano circa 1.000.000 di italiani (l’anno, n. d. A.), negli anni ’90 la metà, 500.000, quindi in entrambe le due fasce (tanti vecchi – pochi giovani) ci sarà un numero bassissimo di consumatori, in particolare nei secondi (scuole, divertimenti, sport, vestiario, consumismo tipico delle fasce in piena vigoria fisica e antagonistica).”

(www.cronologia.it)

La situazione preoccupa anche i Giovani Industriali:

“Intanto nel nostro Paese cresce in modo esponenziale il “bisogno demografico” di immigrati. I paesi europei sono tra i più vecchi al mondo e tra questi il primo posto spetta proprio all’Italia, dove già oggi il 24,5 per cento della popolazione è costituito da ultrasessantenni.”

E ancora:

“A determinare questa inversione della piramide demografica, in Italia, è – prima ancora che il rapido allungamento della vita media – il crollo della natalità degli ultimi decenni e quindi, negli ultimi anni, della popolazione in età lavorativa.”

Infine:

“Uno scenario del genere traccia un’unica strada per il mantenimento degli attuali livelli di benessere del nostro Paese: governo e integrazione dei flussi migratori. Né si può riporre troppa fiducia in politiche tese a favorire la fecondità degli italiani, politiche che potrebbero solo rallentare il declino della popolazione giovane in età lavorativa.”[1]

Come si può notare, Confindustria non crede in un ribaltamento della natalità degli italiani – anche prevedendo misure economiche “ad hoc” – e non sposa affatto le teorie isolazioniste e xenofobe di certi ambienti politici nostrani: i grandi difensori della piccola e media impresa – con la Lega Nord in testa – sono sconfessati proprio da coloro che ritengono essere i loro referenti. Perché?

Perché lor signori pensano soltanto a salvare quel modello economico che si è rivelato perdente, al punto da condurre intere generazioni alla sterilità psicologica!

I consumi, per Dio! Non sia mai che crollino i consumi, altrimenti l’anno prossimo mi potrò solo sognare il trekking sulle Ande ed il safari fotografico in Kenya! La produzione, per Dio! Se non c’è nessuno che lavora, come produciamo per consumare?

E poi noi saremmo dei folli, soltanto perché predichiamo da anni che l’economia liberista non solo conduce al collasso ecologico del pianeta, ma ci sta uccidendo nella psiche e nel corpo? Quale segnale attendere ancora, quale messaggio è più forte di una specie che non si riproduce più? Non basta riflettere che metà della popolazione – chi più e chi meno – fa uso di psicofarmaci?

Come delle serpi, ipnotizziamo le future prede che attraversano il mare su malferme barchette dopo aver morso l’esca fatta di talk-show e telefonini, oppure sospinte come branchi d’acciughe verso la rete dagli squadroni della morte che seminiamo nel mondo, dal Kurdistan al Sudan, dalla Colombia alla Cecenia.

Siamo i colonizzatori culturali del pianeta, ovvero coloro che predicano un modello vincente per l’accumulazione capitalista e perdente per la biologia dell’essere umano. Che gran premi Nobel siamo.

Quando le nostre prede sono finalmente giunte da noi – perché senza di loro andremmo a fondo in mezzo secolo – vogliamo che acquisiscano – e in fretta! – i nostri usi e costumi, abbandonando immediatamente le loro tradizioni.

Così mandiamo in scena i mezzi busti e le mezze cosce per tentare l’ennesima operazione di colonizzazione culturale, deridendo chi ha un imprinting culturale diverso dal nostro. Migliore? Peggiore? Limitiamoci a ricordare che da mezzo millennio siamo noi che andiamo per il pianeta con le cannoniere, non gli africani e gli asiatici. Inoltre, ricordiamo che la parola “stupro” non esiste nei linguaggi primitivi del pianeta, ma solo nei cosiddetti paesi “civili”.

Proporrei per le prossime trasmissioni d’inserire, oltre ai mezzi busti ed alle mezze cosce, anche le “Veline” – ovviamente velate – per completare il tripudio di stupidità con il quale cerchiamo d’affrontare un problema semplice, ma serio, come quello dell’immigrazione.

Se ne abbiamo bisogno, perché fare tante storie?

Una volta stabiliti alcuni punti fermi: il viso scoperto, ed io aggiungerei la laicità della scuola, ciascuno potrà professare come meglio crede la propria fede, senza scatenare battaglie fra mezze cosce e mezzi veli.

Vorrei concludere con le parole di un grande giornalista italiano – Paolo Rumiz – che così sintetizzava ciò che avvenne in Bosnia – primo sentore della frattura dei due mondi, prima dell’11 settembre – quando fu distrutto il ponte di Mostar, simbolo e crocevia di più culture.

“Ripensando a quel crollo col senno di poi, vedi che il conflitto di civiltà nacque allora, e non fu uno scontro fra Cristianesimo e Islam. Non fu nemmeno una resa dei conti fra democrazia dell’Ovest e assolutismo dell’Est, moscovita o ottomano che fosse. Fu l’aggressione della modernità contro un mondo che si ostinava a credere nell’invisibile, la rabbia di una civiltà senza più miti e senza più fede contro un Oriente che condensava troppi simboli.”[2]

I figli, più che il prodotto del denaro, sono il frutto dei nostri sogni, oramai azzerati. A futura memoria.

Carlo Bertani

[email protected]

www.carlobertani.it

26.10.06

NOTE:

[1] MigrAzioni, la sfida delle inclusioni nell’Italia degli immobilismi, Tesi del Presidente dei Giovani Industriali Annamaria

[2] Mostar e il ponte che non unisce più, da “La Repubblica”, 2 novembre 2003.

CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003

CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte

CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003

CANALI UFFICIALI TELEGRAM:

Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg

Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie

Salute - https://t.me/CDCPiuSalute

Video - https://t.me/comedonchisciotte_video

CANALE UFFICIALE WHATSAPP:

Principale - ComeDonChisciotte.org